书法名家赵明松——追古觅宗 追求狂草的浪漫与和谐

2025/10/13 14:53 来源:社区文化网 阅读:4.9万

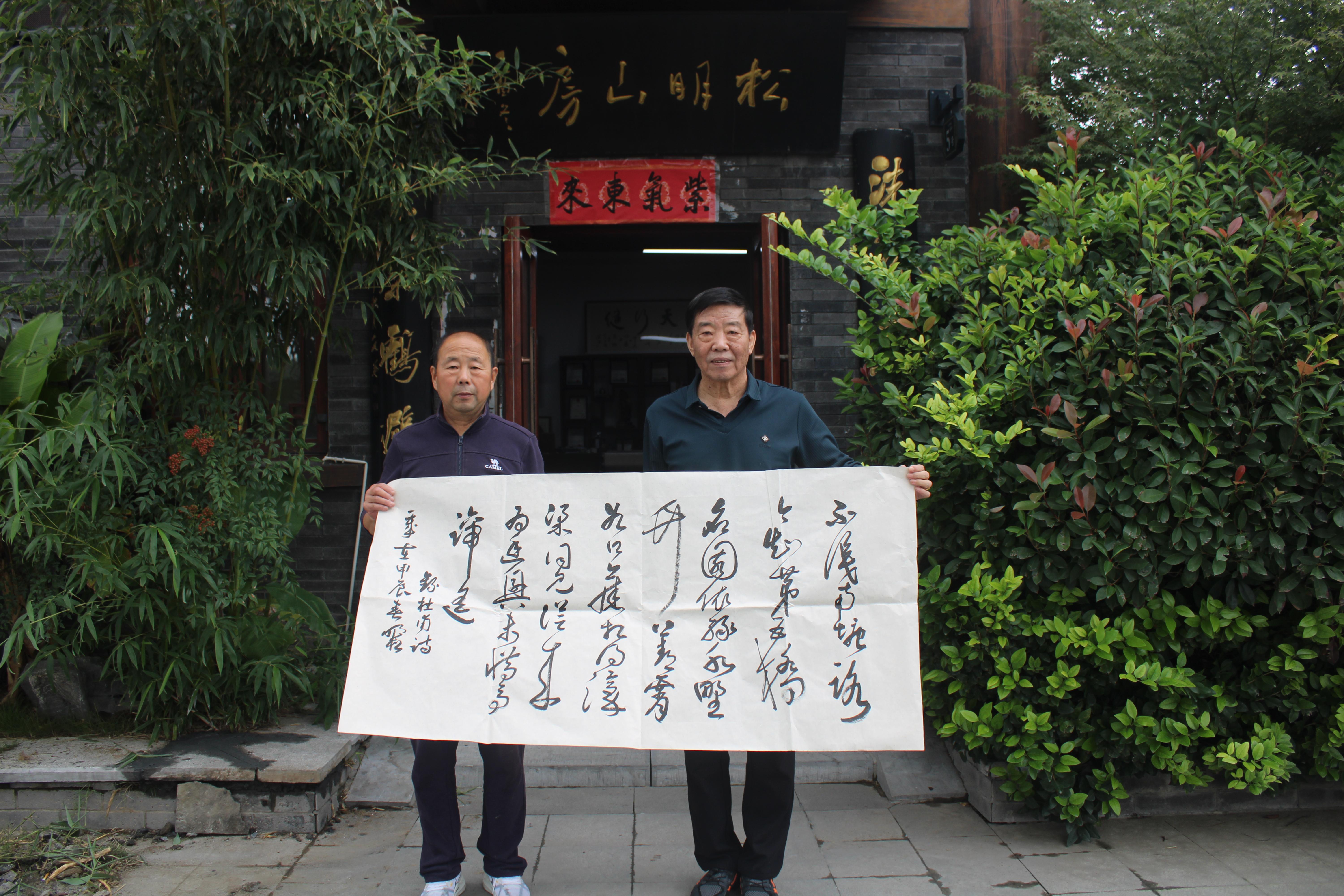

社区文化网讯(通讯员 冯福田 杨晓佳)赵明松,字墨皓,号草夫,书房曰醉翁斋,开封市人。现为河南省书法家协会会员、开封市书法研究会副秘书长,其作品多次入选省内外及全国书展、书赛并获奖。艺术成就及传略被多家媒体刊登,曾于2015年被中国集邮网、中国邮政总公司、特邀参加纪念世界反法西斯及抗日战争胜利70周年大型纪念邮册“中国名片”艺术家。被多家书画院聘为画师、顾间、名誉院长等,有赵明松书法作品集问世。

赵明松耽于书法,几十年临池不缀,弱冠始、即对魏晋法帖用功尤勤,尤其钟情于二王一派。随着对书法学习的深入及理解,加之其性格豪放、嗜酒纵情。颠张、狂素一路风格,占据了赵先生对书法审美的空间,近十数年间,追古觅宗颇有成就。

苏东坡居士云:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神,对书法艺术创作的严肃态度及在学习实践中的真知灼见。读书、写诗、文化素养的提高、对赵明松先生提出了更新、更高的要求、他又将对王铎的临习研究与张旭怀素二王的有机结合、使的赵明松先生的作品更加生机勃勃,更加丰富多彩、格调更加狂放高古。此集所呈现的书法作品、做为赵明松先生对传统的认知、学习、继承、创作之印记,或可曰寻源之旅--愿赵明松先生在学习诠释传统的实践中走的更远。

笔舞龙蛇 翰逸神飞 赵明松书法艺术赏析

——王玉宝

吾师弟赵氏明松,生于开封,长于开封,几十年受中原文化哺育熏陶,热爱书法艺术,在当园丁之暇,钟情书艺,勤学苦练。喜于1985年参加中国书画函授大学书法系系统学习三年,受河南省书法名家牛光甫、刘梦璋等诸恩师口传亲授。寒暑不辍,终学有所成。1989年书法作品在该校全国首届毕业生中脱颖而出,入选北京中国美术馆展出。尤其近四十年,在教课之余继续攀登书艺高峰,苦临张旭、怀素、王铎等历代大家名帖真迹,参加省书协举办的“书法高研班”,读书、临帖、访碑,观各地名山名寺古迹,常年勤耕墨田,参加全国、省、市各类书法笔会活动,厚积薄发,潜移默化形成自己的书法风格。作品多次在全国、省、市各类展览中入选获奖,并有书法集问世。

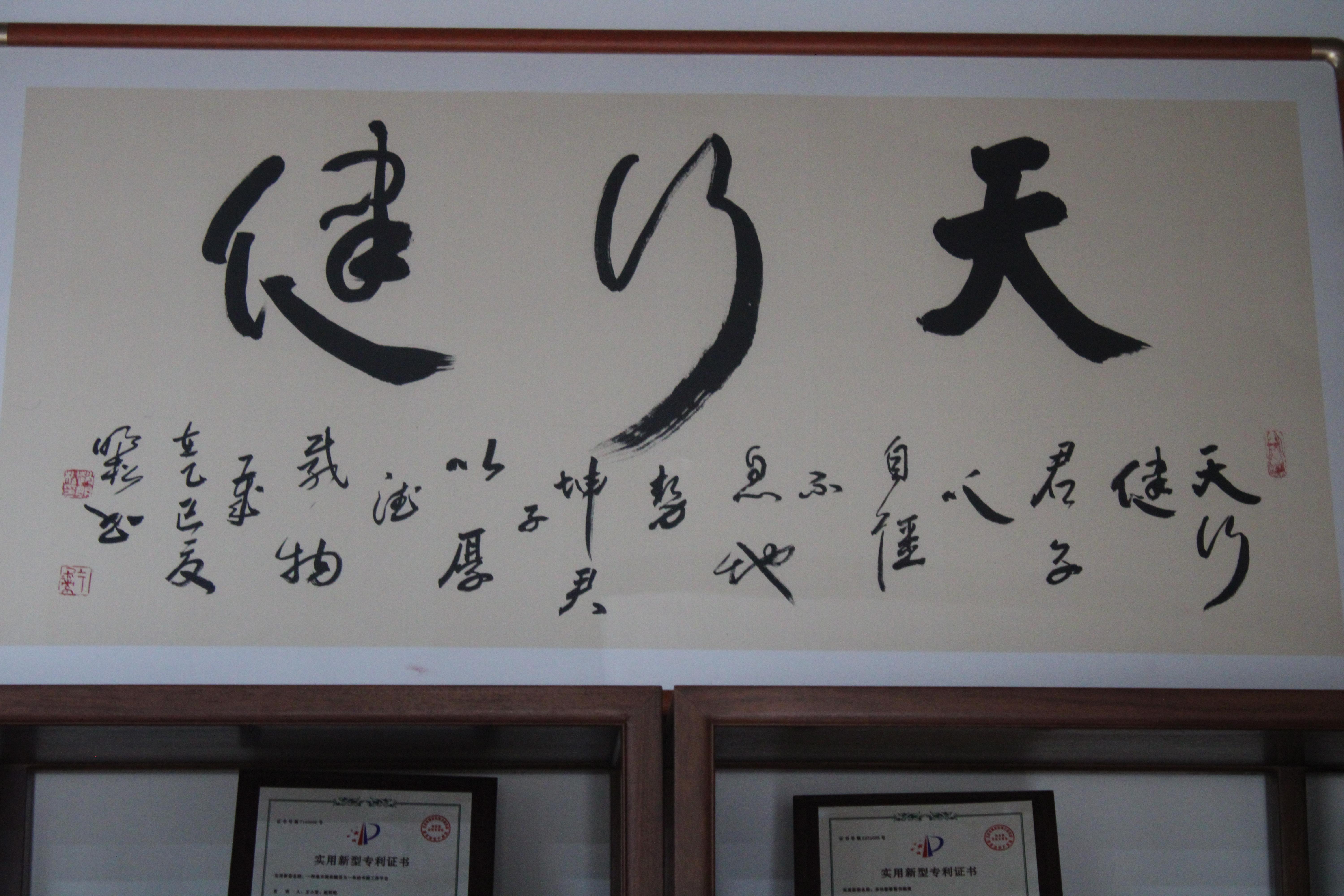

现为河南省书法家协会会员,开封书学研究会副秘书长,大观书法院特聘专业书法家。颠张醉素,于书艺之道四体皆通,尤嗜狂草。他对“二王”《书谱》,深研透析,特别是张旭的“古诗四帖”与怀素的“自叙”等名帖,多年来更是系统深入的学习与研究,每天临池挥毫,熟记心间,优归纳,融汇贯通,使其作品入古而能出新。观其草书作品之特点,以张旭、怀素筑基,旁参王铎及《书谱堟阁》,心仪“二王”,念兹在兹,达到“笔笔造古致,时时出新意”。其用笔的特色是方圆互使,仪态多方,圆融劲健,既飘逸空灵又端庄秀丽,达到,“湿枯结合法”等“黑白”矛盾的统一,其用墨上大胆使用王铎的“涨墨法”,俏丽与“峻拔一角”的美感视觉,加之用笔中的绞、转、翻、折等连贯融合之笔法表现,使其作品达到风健朴厚、起伏跌宕、纵横飘逸,且又中规中矩,在笔歌墨舞中喷放着一股磅礴的激情和力量,充分达到狂草的浪漫与和谐的统一。

开封著名书法家、开封市书协顾问、老艺术家协会副会长、开封书学研究会会长薛文法先生赞其“用笔沉着痛快、墨法气势磅礴”其言不虚也!明松弟不仅在教书育人做好本职工作,同时在不断的学习和实践中达到“教学相长”,在书法艺术的学习继承和创新发展上,他认为继承是基础,创新是手段,发展书法才是目的。书法艺术是中国独有的四大国粹之一,是世界上唯一能用文字表达思想感情和审美情趣的文化载体,而书艺中的草书更是能使人在其创作中表现出人的性情、感情和激情。所以他一直不忘提升自身的修养,加强文史、美术、音乐、戏曲等艺术的涉猎,正如北宋东坡居士所言:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,观读其书作,可以窥见其对书艺理论的严肃与实践中的真知灼见。

生活中的明松弟每天都是面带笑容,身上透出开怀豁达之气。上世纪九十年代初服从教育部门领导安排,开辟校办工厂新途径。他兼任科达集团的董事长及总经理,每日为产品供销日理万机,处处透着敏锐的超前意识和市场商情头脑,使校办企业二十多年来长盛不衰,成绩显著。同时他结合书法艺术的实践,发明和制造国内外没有的而众多书画家梦寐以求的《智能书画案》(专利号:201220047472),填补了中国书法史上与书法工具上的一项空白。使用该产品不仅在写字画画时自动调节,方便灵巧,还配有符合现代要求的遥控器、显示器、播放器等。书画创作时根据个人需求,显示屏上显示各种书画名帖范本,以及古文诗词,配有音乐伴奏,书画毡自动随作者挥毫速度转动,自动烘干,可使书画家尽情挥酒创作,在优雅舒适中创出佳作,起到从古至今书画家梦寐以求的创作意境,可谓是书画工具的一次新的革命,为中国书画家做了一件大喜事、大乐事、大善事。

观明松君草书作品,以古诗一首证其风格:

粉壁长廊数十间,

兴来小豁胸中气,

忽然绝叫三五声

满壁纵横千万字。

(本文作者系中国书法家协会会员、开封市书协顾问,开封老艺术家协会副秘书长,开封书学研究会常务副会长兼秘书长) 。